DH制を採用することによって生じる「野球の厳しさ」を裏付けるデータもある。

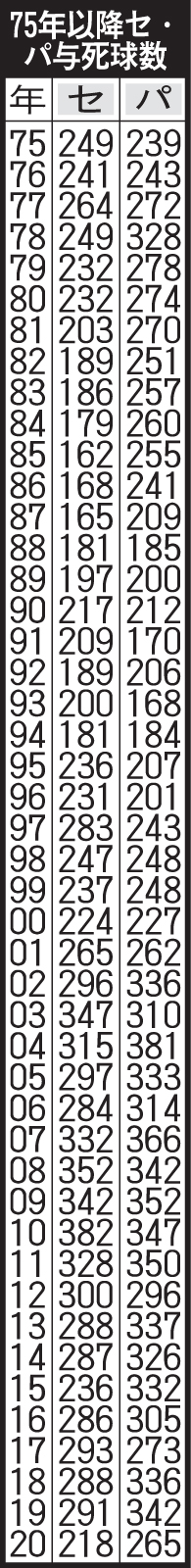

DHが始まった1975年から2020年までの死球数は、セが1万1578個で、パが1万2581個。1年に平均するとセが252個(小数点は四捨五入)で、パが274個。1年で約22個、パの方が多い。

チームの内角攻めの指示など、年によって違いはあるし、単純に内角を攻めればいいというものではない。しかし、DHのあるパでは投手が打席に立たない。投手が打者の懐を厳しく攻めても、“報復”の恐れがない。パの死球数が多い理由として、特に現在は本拠地が広く、長打になりやすい内角を攻めても本塁打になる確率が低いことも挙げられるだろう。

死球数を、日本シリーズでパが勝利している13年からの8年間に絞って比べてみる。セ2187個、パ2516個。1年の平均にするとセが273個で、パが315個。近年はソフトバンクやロッテでテラス席が新設され狭くなっているが、年間で42個も上回っている。内角攻めの傾向はパの方が強く、近年においてはさらに厳しい攻めが行われている証明だろう。

そうはいっても「DH制がレベルを上げるという証拠にはならない」という頭の固い人はいるだろう。根拠として、メジャーの事情を持ち出すのではないか。

メジャーではアメリカン・リーグがDH制を採用し、ナショナル・リーグは採用していない。DH制を採用してからのワールドシリーズの成績を比べると、ア・リーグが23勝で、ナ・リーグ21勝。「そんなに変わらないじゃないか」という声が、DH制によってレベルの差が出ないという推測につながるのではないか。

しかし、日本のプロ野球事情とは、同じ土俵で比べられない背景がある。MLBでは、18年に267人がFA権を取得し、183人が移籍。19年も、FA権を取得した265人のうち、158人が移籍している。トレードは含まれておらず、実際の移籍数はもっと多い。特にFA権を取得する選手は主力が多く、DHの有無でリーグのレベル差は比較できない。

説明するまでもないが、日本でのFA移籍は18年は炭谷(西武→巨人)、丸(広島→巨人)、浅村(西武→楽天)、西勇(オリックス→阪神)の4人。19年は美馬(楽天→ロッテ)、鈴木大(ロッテ→楽天)、福田秀(ソフトバンク→ロッテ)の3人。移籍する確率が極端に低いため、それぞれのリーグのレベルを比較しやすい。

セの球団がDH制を採用せずにパの球団に追いつこうとするなら、FA取得までの期間を短縮し、権利を取得した選手はメジャーの選手と同じように全員が権利を行使するシステムに変更すればいいのだが…。ここで浮かび上がってくるのが、DH制による選手の年俸の高騰だろう。

20年の総額年俸を比べると、パが157億9142万円で、セが146億5933万円(外国人選手を除く)。ソフトバンクの42億744万円が2位巨人の36億6443万円を大きく引き離しているが、差し引くとそれほど変わらない数字になる。

DHのレギュラーは外国人選手が多く、年俸が反映されていない数字だが、それほどの年俸の高騰を招くようにも思えない。ここではっきり言えるのは、お金をかけた球団が強くなるという事実だけだろう。

実際には、メジャー球団でも年俸の高騰を理由にDH制の廃止を求める声が上がっている。半面、質の高い野球が実践できるDH制に変更すべきとの意見も根強く、日本と同じように平行線をたどっている。

DH制が野球のレベルを上げるという点においては、確定的だと断言してもいい。「セとパのレベルの格差」という点で、セは危機的状況に陥っている。「面白さ」の違いは個人の趣向もあり比べようがないが、DH制の導入がセのレベルアップに通じる方法のひとつであることは間違いない。次回は、パのレベルが上がった他の理由を検証してみよう。(つづく)【小島信行】

からの記事と詳細 ( セの危機的状況に断言「DH制がレベルを上げる」 - 野球の国から - 野球コラム - ニッカンスポーツ )

https://ift.tt/3sr0f9D

スポーツ

0 Comments:

Post a Comment