遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」を、法務局で保管する制度が7月から始まった。紛失や改ざんなどのトラブルを回避でき、安全性が高まると期待されている。2017年5月には、相続手続きの負担を軽くするため、相続人の関係を一覧で示した証明書を発行する制度もスタート。制度を知り、円滑な相続に役立てたい。 (砂本紅年)

「保管場所として安心」「知人から勧められた」−。東京法務局には制度を利用した人から、こうした声が寄せられている。

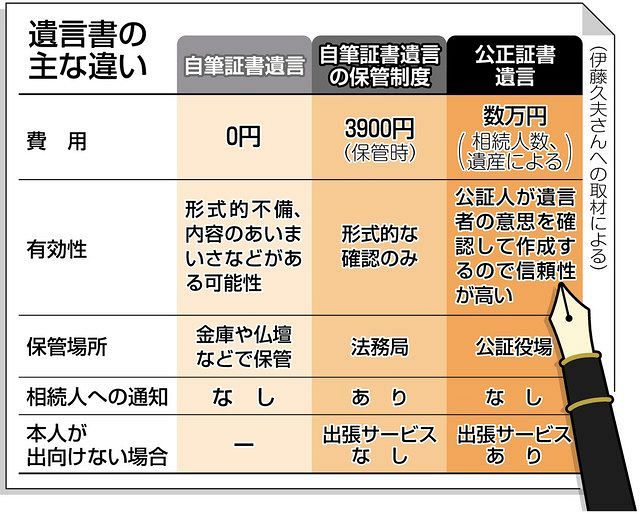

自筆証書遺言は、財産目録など以外は本人の手書きで作る。証人がいらず、費用もかからない手軽さがメリット。ただ、自宅での保管には紛失や他人による改ざん、誤って破棄してしまうことなどへの懸念や、死亡後に発見されなかったり、民法で定めた書式と合致しなかったりして無効になるケースも。保管制度はこうしたトラブルの回避に役立つ。

利用希望者は管轄の法務局に予約し、遺言書を持って出向く。遺言書保管官が書式や署名、押印、日付などを確認。原本は法務局で保管し、画像データも残す。費用は一通三千九百円。

相続人らは本人の死後、法務局に問い合わせれば、遺言書の存在を確認できる。保管されている場合、遺言の証明書交付(一通当たり千四百円)や閲覧(モニター千四百円、原本千七百円)を請求。証明書は亡くなった家族らの預金の引き出し、不動産名義の書き換えなどに使える。

相続人が一人でも交付・閲覧した場合、全ての相続人に遺言書の存在が通知される。問い合わせがなければ原則遺言書の存在は伝えないが、来年度以降は保管官が遺言者の死亡を確認した場合、遺言者が指定した一人に通知できるように。誰にも気づかれないリスクが減る。相続人が家庭裁判所で遺言を確認する「検認」も不要だ。

ただ、遺言を残す本人が法務局で申請する必要があり、寝たきりや遠方の人は使いにくい。また、保管官は内容や作成者の判断能力までは確認せず、有効性を担保するものではない。有効性を巡る“争族”を回避したいなら、数万円の費用はかかるが、本人の意思を確認してまとめる公正証書遺言を準備するのも手。

法務局ででき、相続に役立つもう一つの制度が、法定相続情報証明制度。亡くなった被相続人と、相続人の関係を一覧にした証明書を発行する。

相続手続きが始まると、亡くなった家族名義の預金の払い戻しや相続登記の申請などのたびに、相続人は、同じ戸籍・除籍謄本など書類一式を提出する必要がある。遺産が複数口座に分かれていたり、土地が各地にあったりすると手続きがさらに煩雑になる。

「戦前生まれで何度も引っ越しをした人の相続人を確定する場合、戸籍を五通以上集めることも。離婚、再婚している場合はもっと複雑」と日本相続学会の伊藤久夫会長。法定相続情報一覧図なら、写しが戸籍・除籍謄本などの代わりになり、何通も戸籍を集める必要がない。何枚でも無料で請求することも可能だ。

◇困り事や体験談募集

相続に関する困り事や体験談を募集します。メールseikatut@tokyo-np.co.jp、ファクス03(3595)6931。件名に「どうする相続」と記入を。

関連キーワード

"保管" - Google ニュース

August 20, 2020 at 05:30AM

https://ift.tt/327h8Km

<どうする相続>「自筆の遺言」に保管制度 法務局 本人申請、紛失など防ぐ - 東京新聞

"保管" - Google ニュース

https://ift.tt/2PhZcWW

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

0 Comments:

Post a Comment